哲学・宗教学の視点からイノベーションにアプローチ

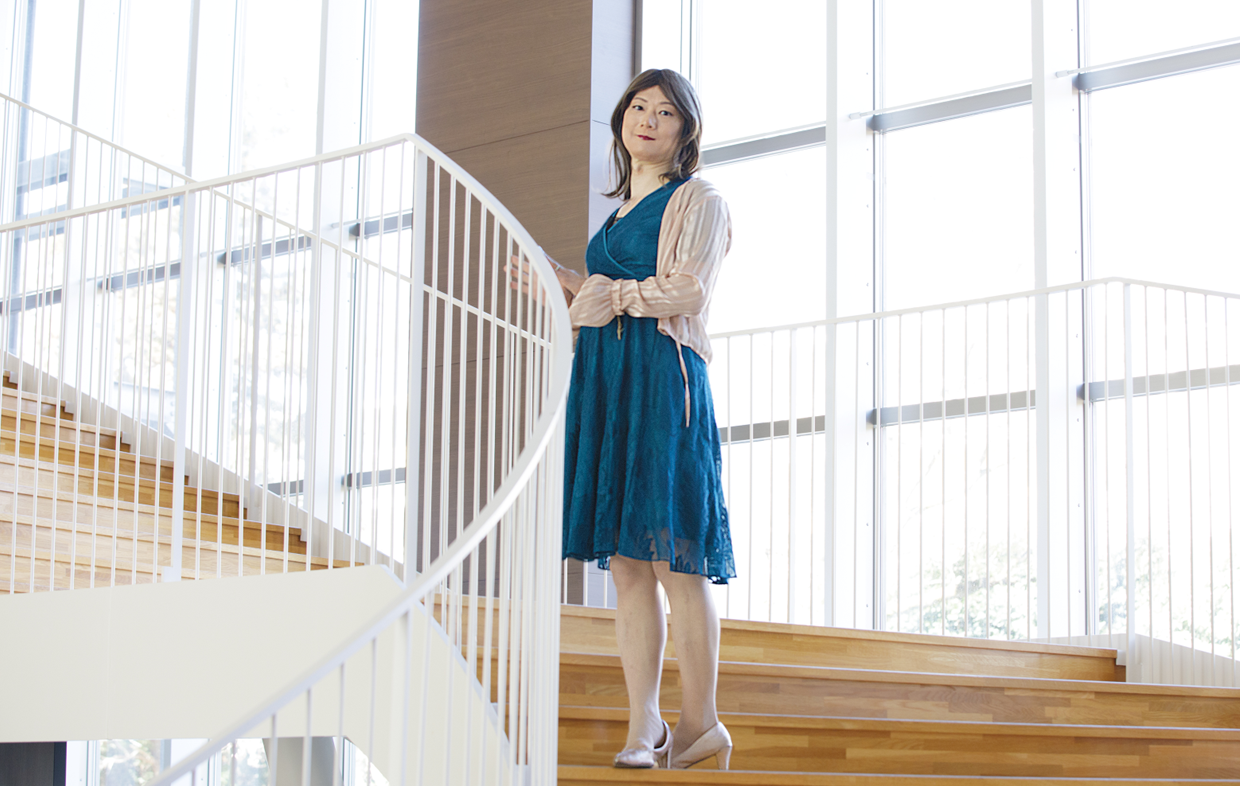

土井 裕人

DOI Hiroto

筑波大学 人文社会系

人生100年時代の「よく生きる」「働く」とは?

日本人の寿命が長くなることで、人生を過ごす時間も長くなりました。ですが、これは哲学的な意味での「よく生きる」期間が単純に長くなったということではないでしょう。

長寿化に伴い、私たちの「働く」期間も伸びています。ということは、単に生活の糧を得るために働くのではなく、誰もが自らの能力を十分に発揮しながら相互に関わり合う働き方が、今後いっそう求められ、社会課題の一つになっていくと予想されます。

では、「よく生きる」ことに貢献できる働き方やその背景となる理念とは一体どういうものなのか。そこを哲学・宗教学の観点から考えています。

こうした社会状況の一方で、「日本企業からイノベーションが生み出されにくくなった」という課題も叫ばれています。名経営者として知られる松下幸之助や稲盛和夫は哲学や宗教への関心も高く、現代にも通じる幸せな生き方や働き方を説いています。

その二人に影響を与えたとも言われている人物が、中村天風(1876年〜1968年、生年には異説あり)という人物です。昨今は大谷翔平選手の愛読書として話題となり、リバイバルしているようですね。

本研究は、その中村天風を手がかりに日本的経営思想の哲学・思想的ルーツを私の研究領域である西洋古代の宗教思想に遡り、日本の経営思想が標榜する哲学と「本来の」哲学とのズレを明らかし、そこから上記の社会課題を解決する鍵を見い出そうとするものです。

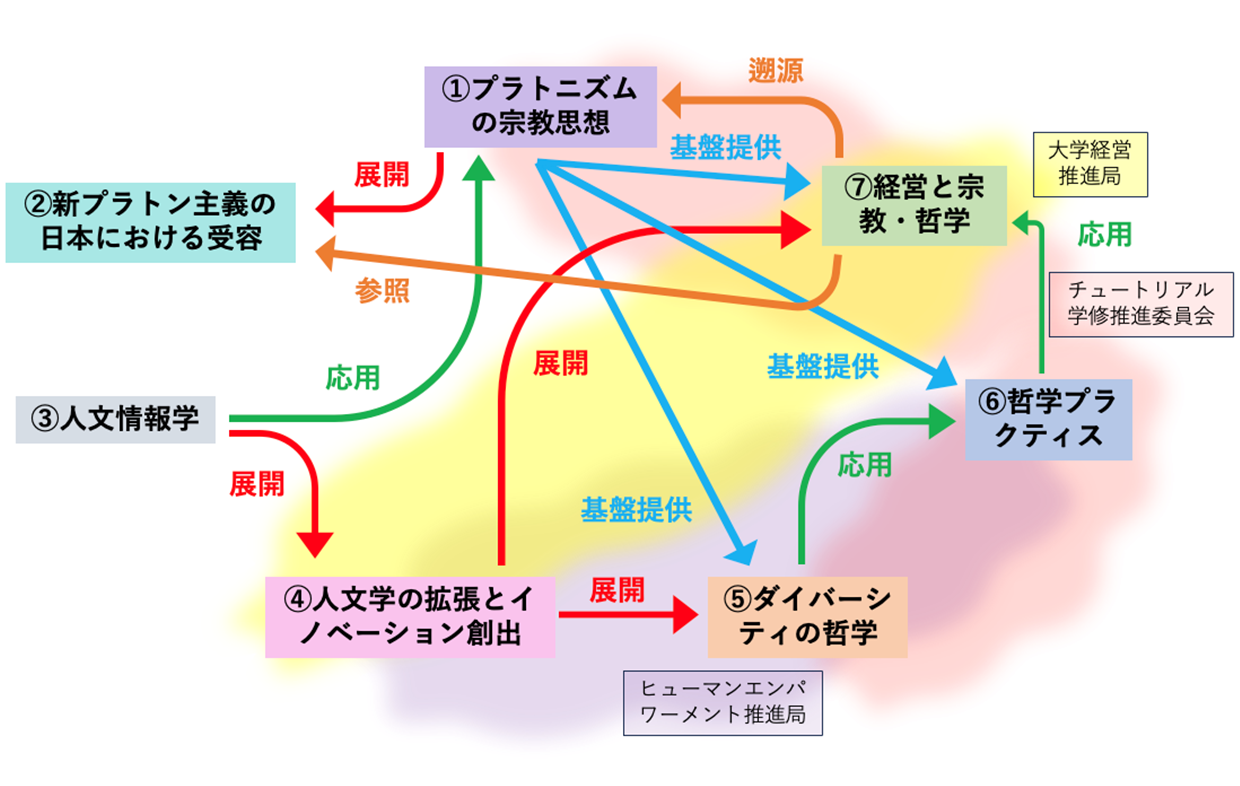

研究内容の関係を説明した図。一見すると縁遠い哲学・宗教学と経営思想が実はつながっている。

西洋古代の宗教思想から日本の経営思想への意外な影響を発掘

昨今の日本経済の停滞について、インターネットなどで“JTC”という言葉が挙げられることがあります。“Japanese Traditional Company”の略ですね。かつて「ジャパン・アズ・ナンバーワン」の原動力となりながら、今やイノベーションを生み出しにくくなったJTCやそのメンタリティとは何なのか。

それを検討するには、高度成長期のビジネスパーソンへの影響が見られる思想の検討が有効と考えられ、そこで登場するのが中村天風です。東京に生まれ九州で少年時代を過ごした中村は頭山満の玄洋社に預けられ、日露戦争にて「軍事探偵」をするも重い肺結核に罹患し、治療方法を求めて渡米します。

さらにフランスに渡っても願いを果たせず帰国を決意し、途中ヨーガ行者に出会いカンチェンジュンガで修行して病を克服したと言います。帰国後、銀行の頭取などを務めるも辞職して人々に教えを説き、実業家のみならず10万人以上に薫陶を与えたとされています。

松下や稲盛と違って中村はビジネスの成功法そのものを説いているわけではありませんが、思ったとおりのことが現実になるという「成功哲学」を唱え、それはビジネスパーソンにも魅力的なものと映ります。心を強く積極的なものにすれば病気を克服し健康になれるばかりか仕事で成功できる、その方法を教えているのだというのですから。

ここで気づかれた人もいるかもしれません。これは「ポジティブ・シンキング」です。中村自身も「積極(せきぎょく)思考」と言い、インドでヨーガ行者のカリアッパから習ったと語ります。しかし、カリアッパの実在は疑問とされ、実際はインド風の筆名などで多くの本をアメリカで著したウィリアム・W・アトキンソンからの影響が指摘されています。

この人物は病気治しも行うキリスト教系思想「ニューソート」と関係が深いのですが、その主張の背景にあるのが西洋のエソテリズム(秘教主義)です。

これをさらに遡源すると、意外なことに、本来の私の専門である新プラトン主義、そのプネウマ(気息)論まで見えてきます。本プロジェクトでは、中村天風が主張する「ヴリル」という概念を鍵に、彼から遡って新プラトン主義まで接続することで、西洋古代の宗教思想から日本の経営思想への意外な影響を見いだしています。既に学会発表は行い、現在は論文を執筆中です。

しかし問題になるのが、これがイノベーションの話とどう関係するのかということです。中村天風がイノベーションを生み出す経営思想だというわけではありません。むしろ今日においては逆とも言えるでしょう。先に述べたように、彼にはかなり宗教的な背景や要素があるにもかかわらず、日本のビジネスパーソンらに教える/伝えられる際には宗教でなく哲学あるいは科学だという体を取ります。

宗教の要素を持つものが自らを宗教でなく「哲学」だと主張するというねじれが中村にあり、またそれが人々に受け入れられるという状況、そこに何かヒントがありそうです。

言うなれば、宗教なき「宗教」・哲学ならぬ「哲学」が経営思想として主張されているわけですが、明治期以降の日本における宗教概念の成立や西洋哲学の受容という観点から見ても未開拓の面白いテーマでしょう。

これは学者や経営思想家がどんな理論を構築するかという問題ではなく、この世界で働くことを実践する個々の人間の「生き方」、またそれがどう導かれるかという問題です。

とは言え、このテーマの追究はまだ始まったばかりにすぎません。

日常業務の分野融合から始まる新たな仕組みづくりに挑戦

本研究のユニークなところは、私が2022年4月に発足した大学経営推進局に参画すると同時にチュートリアル教育タスクフォースにも所属し、日々の関連業務の中で異分野の研究者たちと交流を重ね、そこで生まれるインタラクションや発展的なアイデアの延長上に、本研究を位置付けている点だと考えています。

分野融合というと、特定のテーマのもとに期間限定のプロジェクトチームを立ち上げるやり方が多いかもしれません。しかし、このように学内業務をベースに研究を発展させていく仕組み作りもまた、アカデミアにおける新たなイノベーションになりうるのではないかと思っています。