感覚強化で身体機能を向上、活動力の底上げを

橋本 悠希

Yuki HASHIMOTO

筑波大学 システム情報系

「運動習慣がない」7割に向けた新たな健康支援手法

「何をするにも体が資本である」。高齢化が急速に進む現代において、この言葉の重みがますます実感されていることと思います。

健康的な生活を維持できる体づくりのため、運動の習慣化が推奨されて久しいですが、令和元年に発表された厚生労働省の調査では運動習慣がある人の割合は約3割に留まっています。

しかもその割合は10年以上横ばい状態が続き、近年のコロナ禍による活動制限のような不測の事態も考慮すると、運動啓発という手法には限界が来ていると考えられます。

そこで本研究では、身体活動の中でも運動ではなく、家事や通勤通学などの日常的な動作で構成される生活活動に着目し、さらに体力(筋力・持久力など)を強化するという負荷の高いトレーニングではなく、微弱な刺激を提示することでバランス能力を高め、身体を思い通りに動かせるようになるという、低負荷での身体的健康支援に挑戦しています。

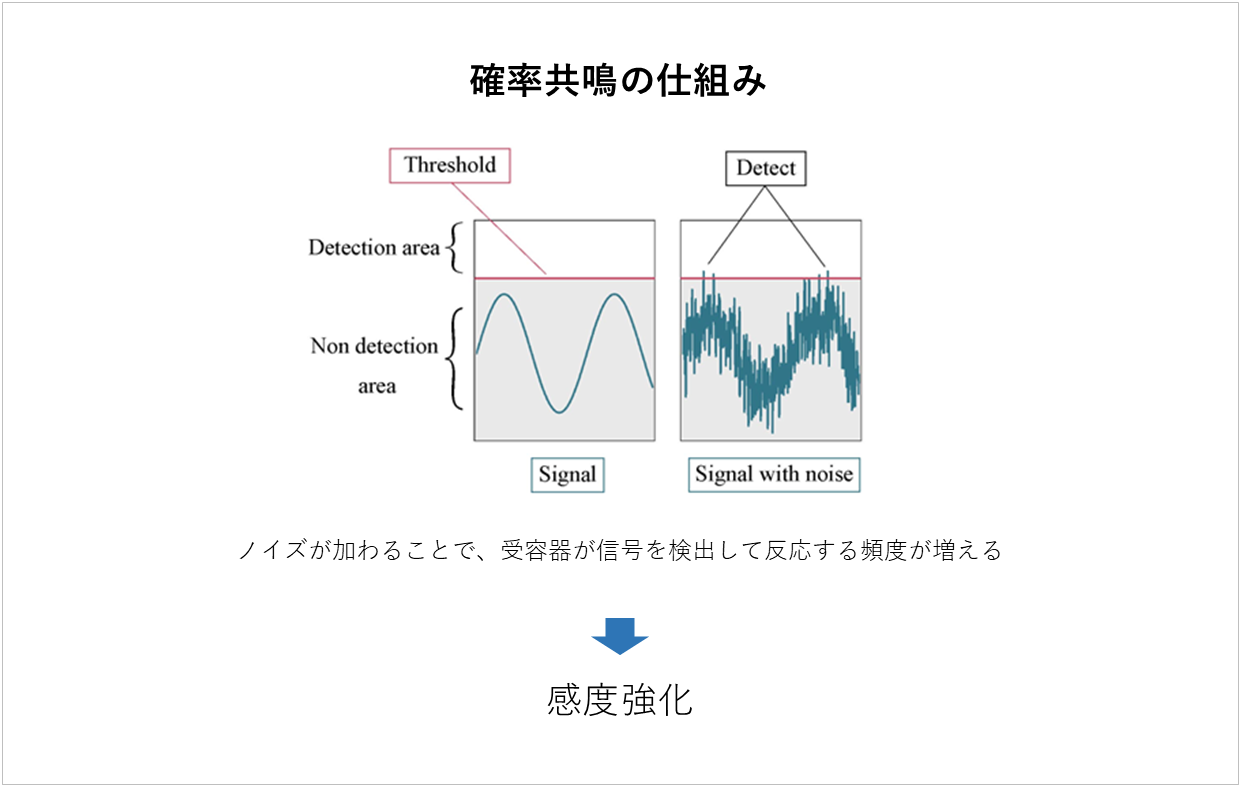

人が知覚しない微弱振動で皮膚の触覚感度が向上

本研究の鍵となるのは、確率共鳴という現象です。本現象は、本来の刺激では閾値に達せず刺激として認知できなくても、適度なノイズが加わることで認知できるようになるというものです。この現象を皮膚に適用することで触覚感度が向上します。これにより、例えば指先や足底など直接物体に触れる部位では力加減の調整が容易になります。

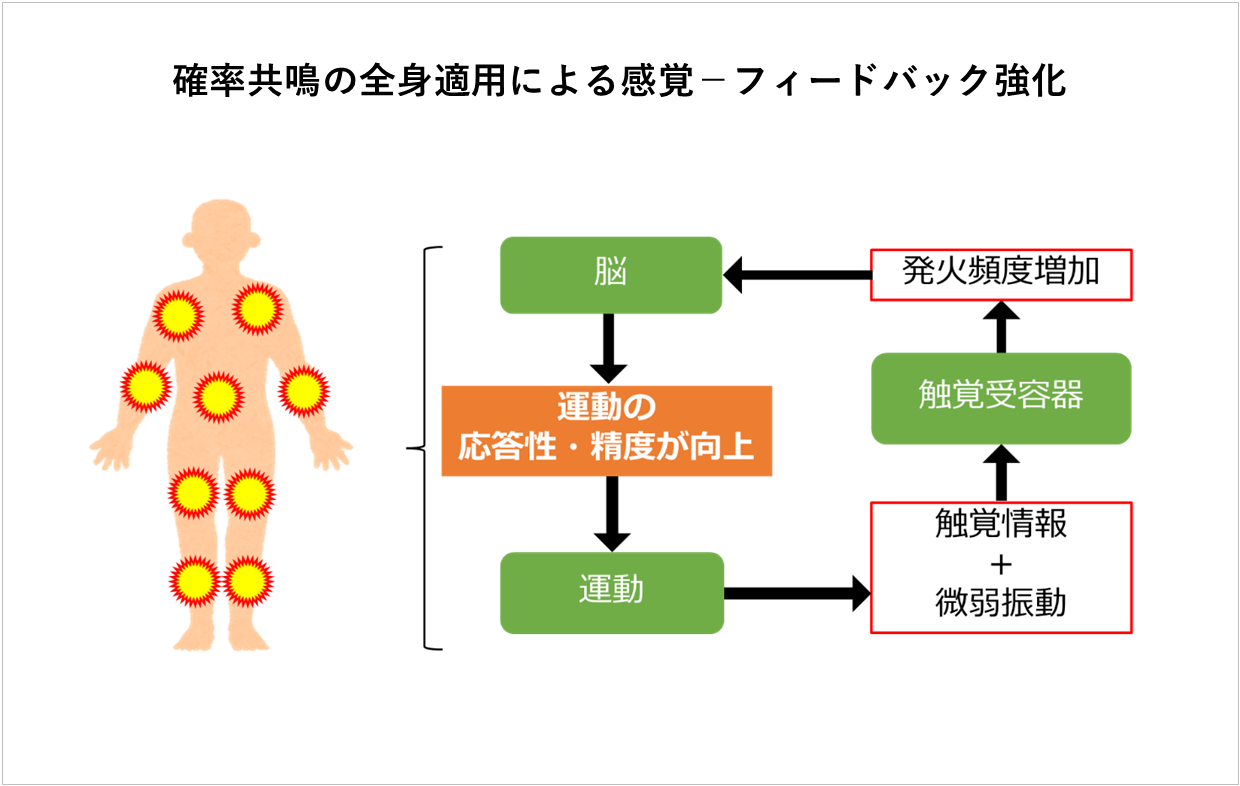

また、皮膚は全身にあり、関節を曲げるとそれに合わせて皮膚も伸縮するため、関節角度の認識精度も向上します。以上から、全身の皮膚に本現象を適用することで体全体のバランス能力向上が期待できます。

本研究ではこれまで、微弱振動で触覚感度が向上するか、またその結果として運動機能を改善できるか検証を行いました。

まず、「歩く」「立つ」「手を使う」という3つの基本的な動作に分け、「歩く」では足先やくるぶし付近に、「立つ」では大腿部に、そして「手を使う」では指先に振動子を配置して、微弱振動の有無で触覚感度と運動機能を比較しました。

その結果、触覚感度は全ての部位で向上し、「歩く」の足踏み・歩行動作中の重心動揺や、「立つ」の片足立ち状態や起立動作での重心動揺、「手を使う」の指で小さいものを掴むタスクの完了時間がそれぞれ改善することが分かりました。

この時与えている振動は、もちろん不快感や痛みを覚えるほどの激しい振動ではなく、本人が知覚しない微弱振動。生活活動をターゲットとした本研究では、刺激自体が日常の活動を阻害せず、長時間刺激しても疲労が生じないことが大前提で在り、これをクリアできていること自体がそのまま、実用化に対する本研究のアドバンテージになっています。

今後は、複数の部位に対して同時に微弱振動を提示する際の運動機能改善効果を明らかにすると共に、長期的な刺激による身体への影響や実装するための効果的なアプリケーションの開発など、さまざまな角度から検証を重ねていく予定です。

確率共鳴現象の仕組み

自信と余裕を生み出すウェルビーイングな未来像

暮らしの中で感覚を入り口に身体機能を高めていく。その取り入れやすさを考えると本研究の応用範囲は幅広く、フレイル予防や医療福祉のリハビリテーション、あるいは日常的に体を動かす場や機会が少なくなっている現代の子どもたちにも活用できると考えています。

本研究は、前述した健康調査の「運動習慣がない」7割の人々、すなわちさまざまな理由から運動へのハードルが高いと感じている人たちのウェルビーイングに資するものですが、その舞台はあくまでも日常生活です。

身体機能が向上した結果、これまでは億劫だったり、うまくできなかった動作が克服できるようになれば、人々に自信や余裕が生まれ、より活動的になるという好循環が生まれます。

そして最終的には日々の活動力が底上げできるというウェルビーイングな未来像を目指しています。

本研究の実装化に向けて、分野融合してみたい方々はたくさんいます。感覚―運動フィードバックに関心があるバイオメカニクスや健康増進学、運動生理学の専門家や、子どもの発達に関わる教育分野、行動科学の方々ともぜひ、この記事をきっかけに接点を持てたらと期待を膨らませています。

微弱振動による運動機能改善の流れ