「食べる麹菌体」を新たな代替タンパク質に

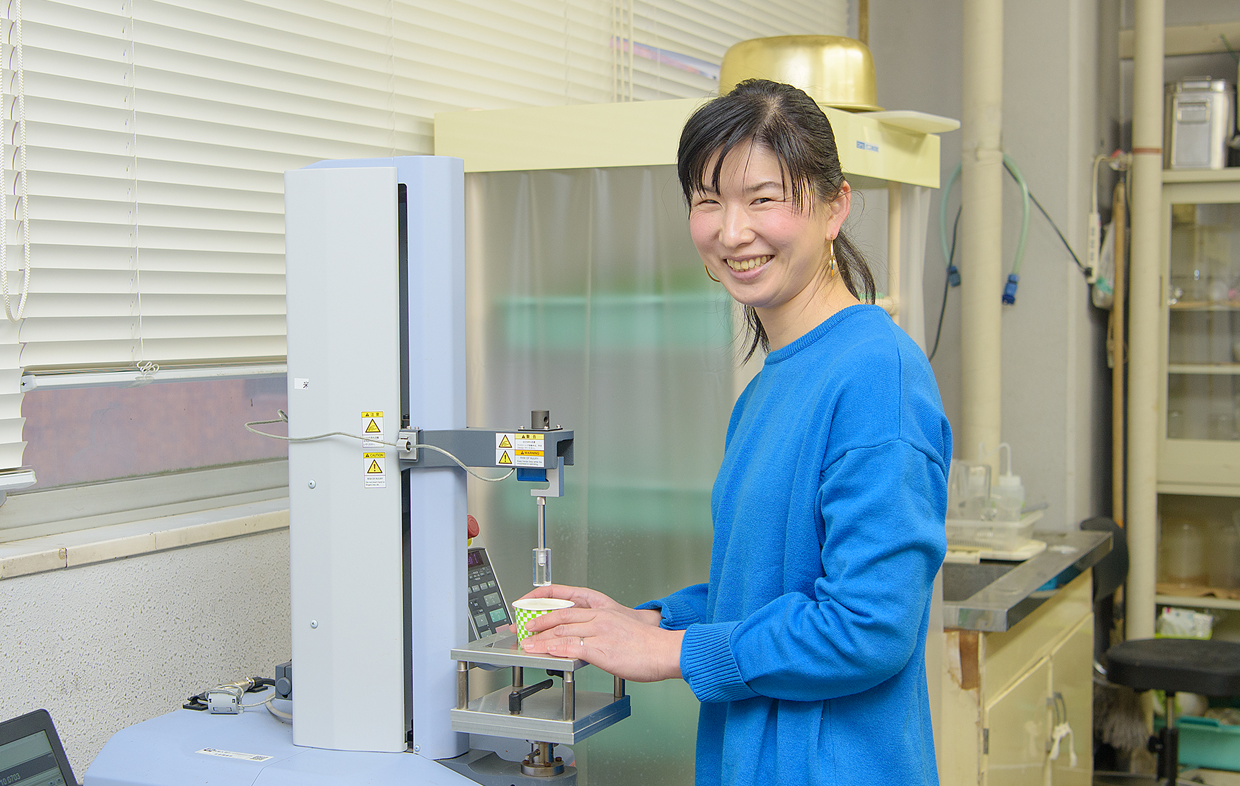

粉川 美踏

KOKAWA Mito

筑波大学 生命環境系

地球温暖化・タンパク質危機に日本食の名脇役「麹菌」

牛のげっぷに含まれているメタンガスが地球温暖化の原因になっているように、現代社会における牛、豚、鶏等の畜肉の生産は、さまざまな側面から環境負荷が危惧されています。

その一方で、健康寿命を伸ばすために必要なタンパク質を今後私たちはどう摂取していけばいいのか、2030年のタンパク質危機を視野に入れた研究開発も進んでおり、本プロジェクトはその2つの社会課題に同時に取り組もうとする試みです。

畜産に代わる「代替肉」と言えば、大豆ミートなどがおなじみですが、私たちが着目した素材は麹菌体。日本の食文化では味噌や醤油づくりに欠かせない、あの麹菌の菌糸体を代替タンパク質源として使っています。

これまでの麹菌研究は、麹菌が生成する多種多様な酵素が対象であり、それらが味噌や日本酒等にどう作用するのかという視点が主流でしたが、本研究では麹菌本体が“主役”です。

麹は、世界でもそのまま「KOUJI」と表記される日本固有の素材です。その意味では本研究も、日本ならではの視点で次代の代替タンパク質に一つの答えを提示しようとしています。

条件ごとに麹菌体の遊離アミノ酸と分子量を測定

現在、応用微生物学の萩原大祐先生とともに培養している麹菌は、最も一般的なアスペルギルス・オリゼー。醸造に欠かすことのできない麹菌を使っています。

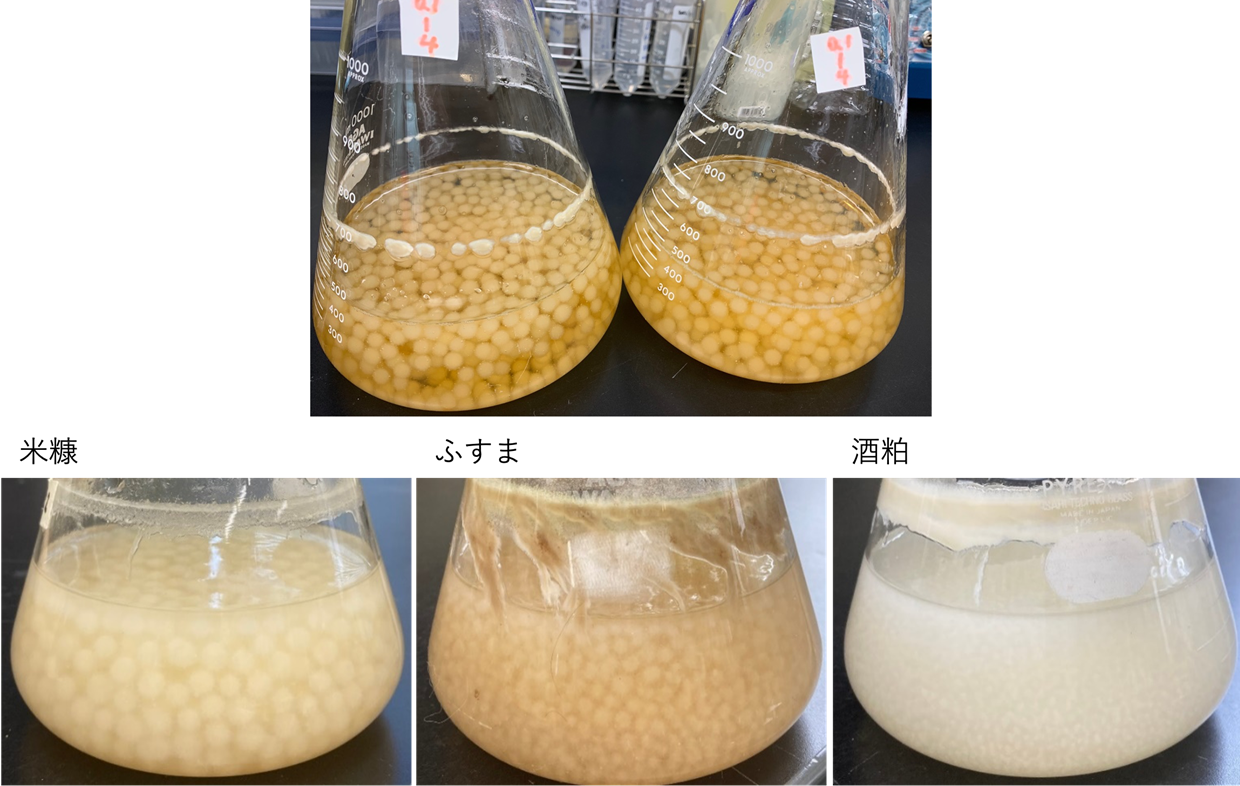

培地成分はYPD(酵母エキス、ペプトン、デキストロース)培地など実験室で一般的に使われる培地に加え、米糠、酒粕、ふすまをはじめとする様々な食品未利用資源を試しており、培養後の遊離アミノ酸量を調べています。遊離アミノ酸は甘味や旨味を含んでおり、牛肉や豚肉と比較しても麹菌は遊離アミノ酸量が高く、少量でも満足感が味わえることがわかっています。

フラスコ内で培養する麹菌は空気を入れるためにフラスコを揺らしていくと徐々に形が整い、見た目はタピオカのように丸まります。そこからタンパク質を抽出した後は電気泳動でタンパク質の分子量を計測しています。

タンパク質の分子量は消化性や食感に繋がるため、培養日数や菌体回収後の処理によって分子量や遊離アミノ酸量が変化することがわかれば、将来的には味や食感など思い描いた通りの菌体を作り出すことも夢ではありません。

また、本研究を社会実装に繋げるには試食も重要な要素です。培養液から取り出した麹菌は水分をしっかり取り除いた後、卵白やグルコマンナンなどのつなぎを加え、ミキサーにかけると畜産の肉と同じような挽肉状態になります。それを成形して焼く、あるいは蒸すなどして試食を繰り返しています。

写真上:液体培地で培養した麹菌体。空気を送り込みつつ、液体中で培養することで、胞子を作らせずに菌糸だけ伸ばす。このタピオカ状の菌糸体を回収し、代替肉の原料とする。写真下:様々な食品未利用資源で培養した麹菌体。色も形も味も違う。何を使って培養するかで性質を大きく変えられる点も麹菌の魅力。

おいしさと日本食由来の親しみやすさの優位性

新規食品の開発には当然のことながら、競争が激しい市場でどのような特性が消費者に受け入れられやすいのかという課題が付きものです。

麹菌肉には畜産肉に似た歯ごたえが必要なのか、それとも噛みきりやすい食感がいいのか。消費者目線に立った食文化・食嗜好を研究している方々の知見も、今後ぜひ取り入れていきたいところです。

幸い、麹菌肉は食べてみるとストレートに「おいしい」と感じる味わいと、麹に慣れ親しんだ日本食文化の延長にあるものとして「食べてみようか」と前向きに思ってもらえる親しみやすさも備えています。

これらの非常に大きなアドバンテージを活かした社会実装を視野に入れながら、現在は「麹菌本体を食べる」という新しい食文化の基礎研究に力を注いでいる段階です。

食は流行が激しい一方で、斬新すぎるものや表面的なものはすぐに遠ざけられてしまう分野でもあるため、本プロジェクトも丁寧に手順を踏み、大学の研究開発だからこそ気づくことができる魅力的な評価基準を発見できたらと考えています。

麹菌体につなぎと塩を加えて焼いた試作品。麹菌はほとんど油分をため込まないため、低カロリーな代替肉となる。