「食べて効くワクチン」の世界初の実用化に挑戦

小野 道之

ONO Michiyuki

筑波大学 生命環境系 つくば機能植物イノベーション研究センター(T-PIRC)遺伝⼦研究部⾨

「食べて効くワクチン」の世界初の実用化に挑戦

私たちのチームは、植物バイオテクノロジーが専門の小野と医学系研究者による異分野融合の共同研究により、何ができるだろうかと考えて結成しました。人類の夢とされる多くの科学・医療技術の中で、いまだ実現していないものに挑戦しようと考えたのです。

そこで着目したのが、注射などの替わりに、作物の可食部に病原体などの抗原タンパク質の遺伝子情報を発現させた食品「食べるワクチン」でした。

実は、食べるワクチンの開発の歴史は長く、遺伝子組換え作物の商業栽培が始まった1990年代初めに始まりましたが、いまだ1件も実用化例がありません。食べるワクチンが完成したあかつきには、ワクチン生産のコストを大幅に下げ、被災地や紛争地域、難民キャンプなど医療環境の整わない地域も含めた世界中の人に届けたいと考えています。

さらには、もし文明社会の危機が訪れたとしても、食糧とワクチンが確保できる手段を遺したい。さらには地球外における利用など、こうした多くの思いを具現化する「食べるワクチン」の開発に取り組んでいます。

本研究では、その成果を特定保健用食品(トクホ)のような形で世に出すことに大きな価値を見出しています。当然そこに至るためには、遺伝子組換え作物として承認を得る必要があることも乗り越える課題の一つだと認識しています。

そして本研究で挑もうとしているもう一つの課題は、世界の中でとりわけ日本社会において忌避感が強いワクチンや遺伝子組換え食品に関する正しい理解を促すことです。根拠が不透明な誤情報や誤解に惑わされず、市民の一人一人が適切な選択ができるような国民的理解の増進に向けて、本研究がその一助になればと願っています。

トマトに抗原物質を生成させ、腸管粘膜で吸収

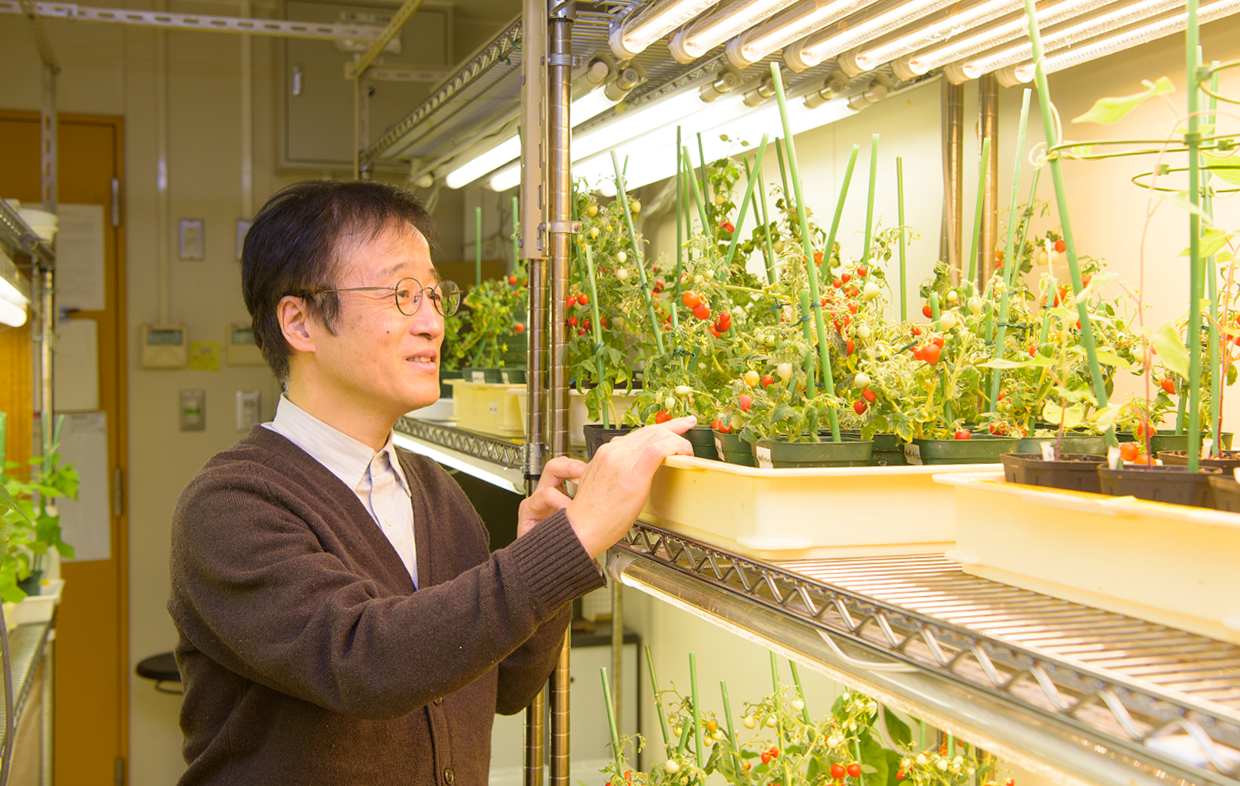

では、実際にどのような形でワクチンを食べるのか?「食べるワクチン」開発のプロセスは、まず栄養価の高さで知られる食材トマトにワクチンを発現するタンパク質の遺伝子を加え、実をつける段階で抗原物質を生成するようにコントロールします。そのトマトを食べることで人や動物の腸管粘膜から抗原物質が吸収され、免疫を誘導することができるという仕組みです。

このとき問題は、ワクチンが免疫の応答細胞にたどり着くまでに体内で消化され、免疫効果が無くなってしまうこと。そこで消化耐性があり、腸管まで届くようなワクチン分子を用いて、できるだけ多量の抗原物質を生成できるようにしています。

こうした植物分子研究の段階を経て、次は医学的なワクチン効果の実証へ。現在はマウスに続いて、サルによる摂食試験を計画しており、将来的には人での検証へと展開していきます。

砂漠に近い荒地などで栽培しやすいこともトマトに着目した理由の一つ。将来的には東日本大震災後の沿岸に造られた植物工場や宇宙での栽培もイメージしながら「食べるワクチン植物」栽培の可能性を探っている。

教育、農業、社会学と連携して国際援助の実現に

「医食同源」という言葉があるように、注射や医療行為に頼ることなく「食べる」という人類にもっとも身近な行為を通して安価に、かつ世界各地で取り組みやすいワクチン接種を可能にする。そうした持続可能な未来像を実現するには、多様な分野の研究者、行政、医療保健機関などさまざまな知見を掛け合わせて協力する体制が必要です。筑波大学は研究学園都市にあり、共同研究相手としての立地条件も最適です。

サイエンスコミュニケーションや教育系の研究者をはじめ、トマト栽培を念頭に置いた荒地に詳しい農業系研究者、貧困地域・難民キャンプ等の事情や人道的支援に詳しい社会系の研究者、また将来の「食べるワクチン」の社会実装に向けて保健機能食品に詳しい方など、お話を聞いてみたい方々がたくさんいます。

また同時に、こうした日本発・つくば地域発の国際援助に繋がるような研究を、学生たちとともに進める環境づくりもまた重要であると考えています。失敗と成功を繰り返す学生たちの成長を見守りながら、縦横無尽な仕組みづくりを考えていく姿勢こそが、大学発の分野融合研究にふさわしいあり方なのではないでしょうか。