MESSAGEメッセージ

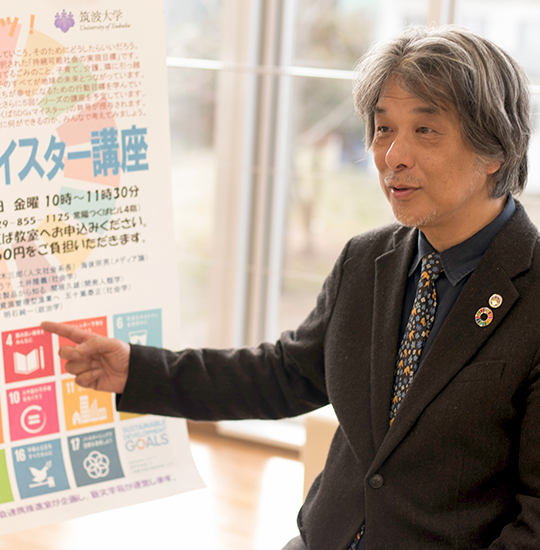

青木 三郎

人文社会系 教授/

地球規模課題学位プログラム(学士)リーダー

国際連携から市民講座へ。

SDGsの理解者を育てるために

SDGsの目標達成には、国際連携だけではなく市民への訴えが必要だった。

「行動する知識」を実践する学士課程「地球規模課題学位プログラム」による人材育成に期待がかかる。

ユネスコとの国際連携

2015年の春、ユネスコの人文・社会科学局から、SDGsの国連採択に伴い、同機関のネットワークを活かしたSDGsの取り組みへの関わりに尽力してほしい旨の依頼を受けました。

その後、ユネスコの外郭団体であるIAU(International association of Universities)から、SDGsへの取り組みに参加したいので筑波大学に賛同してほしい旨を求められて、これを快諾。検討の結果、本学はSDGsの10番目の目標「不平等社会の解消」に取り組むことになりました。

2019年2月現在、IAUとの数回の話合いを経て提案書を作成中です。6月に国連で開催予定のSDGsの中間報告の際に、この提案書を政策提言の中に盛り込むようユネスコを通じて働きかけています。

大学は研究者の集まりで、研究とは基本的に分析です。その内容は多岐にわたりますが、この分析結果を精査し、IAUがまとめ、SDGsへの提言に盛り込む予定です。さらに、こうした作業は単なる研究ではなく、まさにKnowledge in Action「行動する知識」です。つまり、分析のみに留まらず、その結果への取り組み方を模索し、発見し、行動に移すことが重要です。

SDGs市民講座の開催

国際連携はSDGsの目標達成に重要な役割を果たしますが、それが全てではありません。広く社会に理解を求めるためには、「Local」への訴えが必要です。そこで、IAUの「Global」な連携とは逆の発想に基づいて、地元であるつくば市と共同でSDGs市民講座を開催しています。

講座内容は、つくば市の「こどもの貧困と格差」の問題や「アジア型民主主義の成り立ち」等多分野にわたりますが、参加者は、この講座を通じて地球レベルでの持続可能な社会の在り方を実感してくれています。「アンバサダー」と「マイスター」の称号を設け、講義をより楽しめる工夫をし、市内に3千人のアンバサダーを育成することを目標としています。

繋ぐこと、結ぶこと

SDGs的課題に取り組む場合、2つのキーワードがあります。「繋ぐ」と「結ぶ」です。「繋ぐ」はお互いの関係性を超えて目的のために連携すること、「結ぶ」は、それぞれの連携が持つ方向性を結合することです。これが、新しい価値を生みだす糸口になります。つまり、目標の実現に必要と思えることをお互いの利害を超えて提示し、できることをするBricolageな方法が有効だと考えます。

この考え方を踏まえると、学生は学んでばかりいても仕方がないと思えます。改めてアカデミアとしての大学の意味が問われていますが、学生に「課題への取り組み方を教える」ことが大事です。すなわち、「現場」に来て、課題に取り組む方法を実際に経験すること。こういった泥臭さが人々からの共感を得られるもとになるのではないでしょうか。

地球規模課題学位プログラム

現在、取り組んでいる学士課程「地球規模課題学位プログラム」は、ある意味で大学内におけるSDGsの実現系であり、「学ぶプログラム」から「取り組むプログラム」に変える試みでもあります。

SDGsの各目標は特定分野の知識だけでは解決できないものが多く、全ての知識を動員する必要があるといっても過言ではありません。「行動する知識」を実践する「地球規模課題学位プログラム」は、恐らく世界初のユニークな取り組みです。2017年度にスタートした新しい学修ではありますが、ここから持続可能な社会の実現に貢献できる多くの人材が巣立っていくと期待しています。