ひきこもりの“プロ”から学ぶ、

外出自粛生活の知恵

コロナ禍で私たちの生活は様変わりし、精神面の不調をきたしている人が増えていると予想されます。しかし、日本ではこうしたメンタルヘルスへの影響について、大規模な集団調査は行われていません(プロジェクト開始時点)。

本プロジェクトではコロナ禍におけるメンタルヘルスの影響について、約7,200名の全国調査のデータと約600名のひきこもり群のデータをもとに、両者の比較検討を行いました。

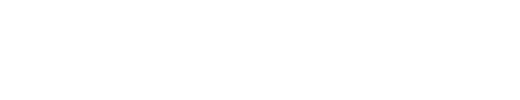

まず全国調査の結果から、全体の80%もの人がストレスを感じていることがわかりました(図1)。東日本大震災後の調査では、ストレスを感じている人は50%ほどだったので、コロナ禍による心的影響は大規模災害以上のものといえます。うつ、不安、PTSD(心的外傷後ストレス障害)についても、大規模災害レベルの高い比率を示しました。とくに女性で高い傾向がみられました。

図1 2020年8月1日から9月30日に実施した新型コロナウイルス感染症に関わるメンタルヘルスの全国調査結果。ストレスは「とても感じた」「少し感じた」を合わせて80%にのぼる。恐怖は最頻値が15点で、海外と比べるとやや低かった。うつ、不安、PTSDは、いずれも病気と疑われる人が約20%(円グラフのオレンジ色)を占めた。

©kumiko.muramatsu「GAD-7日本語版 2018版」無断転載・複写・複製・電子化、転送化を禁じます。

出典: 村松公美子 新潟青陵大学大学院臨床心理学研究,第7号, p35-39, 2014.

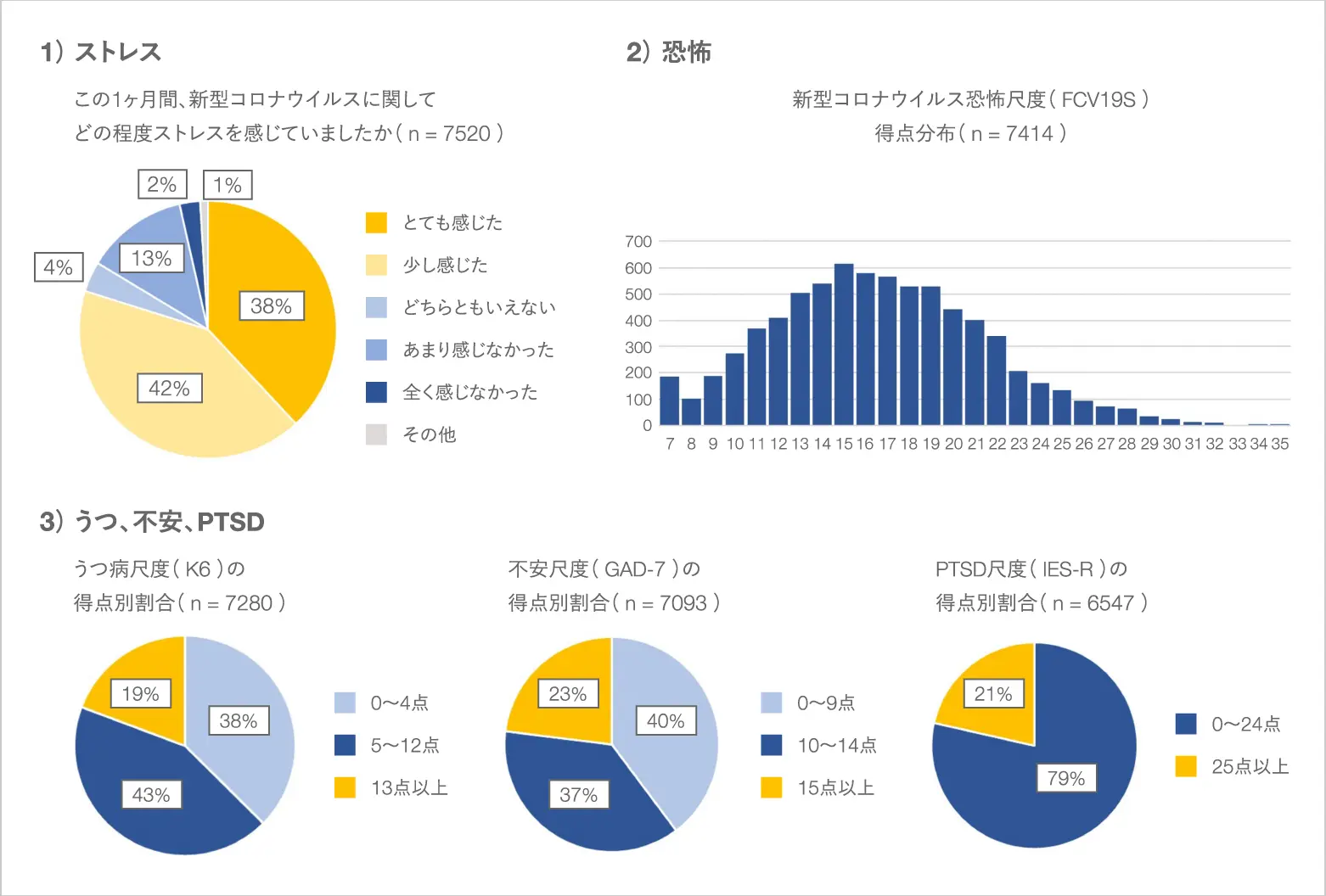

では、ひきこもりの人ではどうか。調査の結果、元々ひきこもり傾向だった人は、新型コロナウイルスに対する恐怖は、全国調査群より強いものの、1か月間のストレスは全国調査群よりも低いという結果でした(図2)。

ひきこもりの人たちは、ふだんの生活とほとんど変わらないため、行動変容によるストレスが低いと考えられます。逆に一般の人は、「自分の行動を変えなくてはいけない」という状況がストレスになっていることが示唆されました。

図2 ひきこもりの人を対象にした調査と全国調査の比較

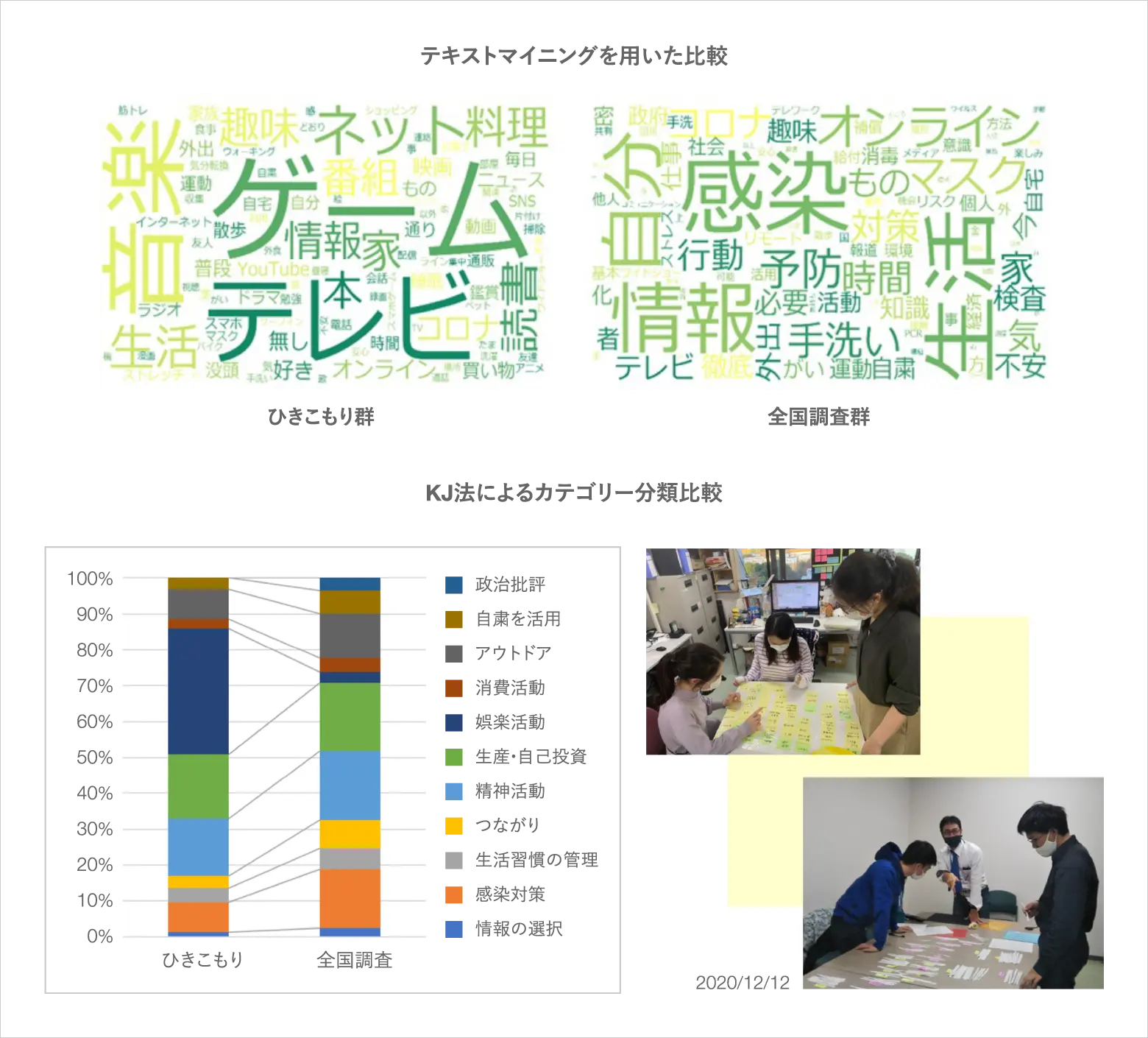

さらに、外出自粛期間中に有効だった生活上の対処法を尋ねたところ、全国調査群は「感染」「予防」「情報」「手洗い」など外出することを前提とした言葉が目立つのに対し、ひきこもり群は「ゲーム」「テレビ」「ネット」「音楽」といった家でできる娯楽活動に関する言葉が多く見られました(図3)。

図3 記述回答のデータについてテキストマイニングで名詞を抽出し、頻度比例文字で表示した(上)。抽出された言葉をKJ法によりカードを用いてグループに分けてカテゴリー化し、比較解析した(下)。

この結果を受けて、ひきこもりの人から学べることは、外出自粛をネガティブに捉えるのではなく、この環境の中で楽しみを見つけるといった認知の変容が、メンタルヘルスを保つ鍵になるということでしょう。また、多くの人が行動変容によるストレスを抱えていることを理解した上で、互いに配慮したコミュニケーションをとることも重要です。さらに、行動変容によるストレスを軽減するための社会での環境整備が急がれます。